- ホーム

- 過去の記事一覧

カテゴリー:かんがえ

-

第3回 「題材と場面の設定」―何が伝統か―

今回から、実際の人形ねぷたの作業の手順に沿って話を進めていこうと思う。 まずは、制作に入る前の構想段階の題材と場面の設定について述べよう。 現在の人形ねぷたで作られる題材は、中国や日本の戦国武将が、台数の上では 圧倒的に多い。

-

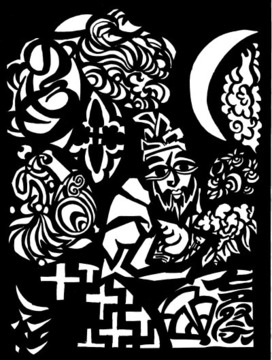

第2回 「人形と扇」―伝統の勘違い―

「弘前ねぷた祭りの伝統は扇ねぷたである。○か×か?」 私はよくこんな質問をする。するとほとんどの人が○と答える。 問題が少し意地悪いのだが、正解は×なのだ。 なぜ間違っているのかといえば、扇ねぷただけが伝統ではないからだ。

-

第1回 ―「作る」ということ―

もう聞きなれてしまった「異常気象」のせいか、例年よりも雪少ない今年の冬 ではあるが、それでも春の足音はまだ遠く、ねぷた祭りはまだまだ先のことの ように思えるこの季節。 けれども、私の心はすでに夏の夜へ思いを馳せている。

-

第16回 「ねぷたのウソ・ホント」最終章

「ねぷたのウソ・ホント」と題して書かせて頂いたこの連載も今回が最終回となる。

-

第15回 春ねぷた

9年ほど前から、弘前桜祭りに便乗して、 GWの時期に弘前で「春ねぷた」なるものが行われている。 おそらくは、桜祭りに集まった観光客にねぷたをアピールしようと言う 商業的な目的から始まったものであろうかと思う。

-

第14回 八角ねぷた

弘前ねぷた祭りで、三年ほど前から物議をかもしているねぷたがある。 それは「八角ねぷた」と呼ばれる、ねぷたの土台部分が通常の四面ではなく、 倍の八面ある 八角形の土台をもつ人形ねぷただ。

-

第13回 今に残る眠り流しの伝統

今 年もねぷた祭りが終わり、それぞれのねぷた団体では、 ねぷたの解体と後片付けに追われていることであろう。

-

第12回 合同運行

今日は八月二日。 いよいよ各地のねぷた祭りが始まった。 弘前市で言えば審査運行の二日目だ。 この審査運行は一日と二日に行われるが、 ねぷた団体はそのどちらかにしか参加できないことになっている。

-

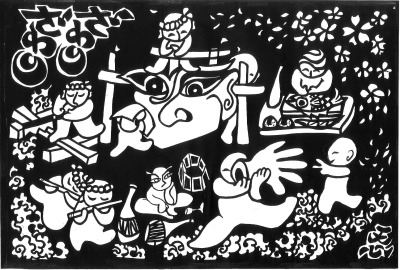

第11回 喧嘩ねぷた

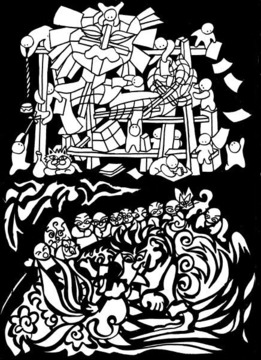

今回は、書物の記録にねぷたが登場した江戸時代中期頃から、 昭和の初めまで続いた喧嘩ねぷたについて述べたいと思う。

-

第10回 弘高ねぷた

今回は、歴史や技法から少しはなれて、 県立弘前高校が学園祭の一環行事として毎年七月中旬に制作運行している 通称「弘高ねぷた」のことを書きたいと思う。 弘高ねぷたの歴史は随分古く、五十年以上の歴史を持つ。

-

第9回 人形ねぷたと扇ねぷたの違い

人形ねぷたと扇ねぷたの違いとは、もちろん形状は違うわけだが、 前回までに述べたように、その歴史も違う。 そして、今回述べていきたいのは、制作作業の違いである。 まずは人形ねぷた。

-

第8回 扇ねぷたの考案

第4回でも書いたが、扇ねぷたが考案された背景には、 城下町弘前の経済状況の困窮があったと言われている。

-

第7回 角燈籠から人形燈籠へ

書物に残されたねぷたのもっとも古い記述は、 弘前藩庁『御国日記』の享保7年(1722)のものである。

-

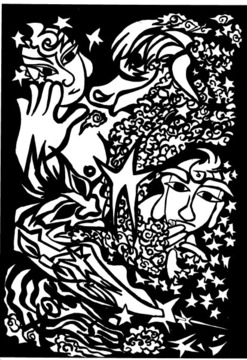

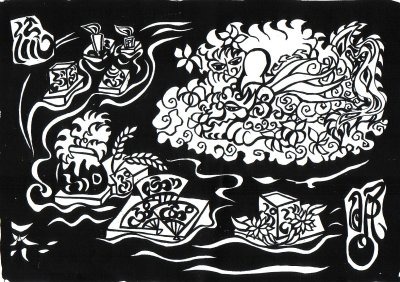

第6回 七夕との関係性

ねぷたの土台の一番低い部分を「額」と呼ぶが、 この額の部分には墨で、「漢雲」(読みは右からで雲漢と読む)と書かれるのが一般となっている。 これは古い中国の言葉で、「天の川」のことだ。

-

第5回 眠り流し

眠り流しとは、旧暦七月七日に、お盆を迎える準備として、 川や海で水浴びや火流しをし、自らの穢れを祓う習慣である。

-

第4回 津軽為信の大燈籠説

津軽為信が弘前藩設立のため、豊臣秀吉に謁見した際、 京都の盂蘭盆会で二間四方の巨大な燈籠を作らせたことは、歴史上の史実であるという。 けれども、弘前藩の資料にそれがねぷたの起源になったという記述は見つかっていないのだ。

-

第3回 坂上田村麻呂伝説

坂上田村麻呂をねぷたの起源とするこの伝説は、彼が征夷大将軍として蝦夷制圧のため、 北東北に進軍した際、取り逃がして山の中に隠れてしまった蝦夷軍の大将をおびき出すために、 お祭りを催し、何事かと山から出てきた大将を捕らえることに成…

-

第2回 「ねぷた」と「ねぶた」

「ねぷたとねぶたの違いは何ですか?」という問いに、 「ねぷたは弘前、ねぶたは青森」と答える人がほとんどではないだろうか。

-

第1回 ねぷたの昔、今、そして未来

さくらの花が散り、少しずつ暖かさが暑さへと変わっていくこの季節。 津軽を賑やかすねぷた馬鹿たちの血も、ざわりざわりと騒ぎ始める。