津軽為信が弘前藩設立のため、豊臣秀吉に謁見した際、

京都の盂蘭盆会で二間四方の巨大な燈籠を作らせたことは、歴史上の史実であるという。

けれども、弘前藩の資料にそれがねぷたの起源になったという記述は見つかっていないのだ。

弘前藩の藩祖である津軽為信が起源であるならば、一つ位江戸時代の書物に記述されてもよさそうなものだ。

それが無いということは、この説が言われるようになった時期は、明治時代に入ってからではないのだろうか。

なぜ明治に入ってから為信をねぷたの起源に担ぎ出す必要があったのか。

このなぞを解くヒントは、弘前市でもう一つ良く知られた為信にまつわる話にある。

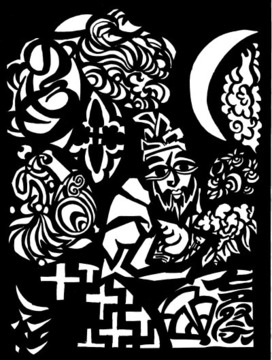

それは、弘前で現在主流となっている扇ねぷたの形状の扇形は、為信の幼名の「扇丸」に由来するというものだ。

確かに為信の幼名は、「扇丸」であるらしいのだけれども、

扇ねぷたを考案したどこぞの「ねぷた馬鹿」が、はたしてそこまで考えて作っただろうか。

私の推測はこうだ。

廃藩置県により、それまでの城下町の役割を失い、市勢が衰退し始めた当時の弘前では、

人形ねぷたを作るだけの財力が市民には無かった。

これが明治時代に弘前で扇ねぷたが考案された要因ではないかと言われている。

こうして生み出された新しいねぷたのスタイルは、瞬く間に弘前の主流となった。

けれども新しいものへの批判はいつの時代も必ずあったはずである。

経費削減が主たる要因であったならば、

「ほいどねぷた」と言われてもおかしくはない。(「ほいど」は津軽弁で乞食の意)

扇ねぷたは、正統であるという根拠を必要としていたのだ。

そこに担ぎ出されたのが藩祖為信だったのではないだろうか。

おそらくは開設されたばかりの弘前図書館の津軽藩資料の中から

為信の大燈籠と幼名の記述を見つけ、ねぷたの起源に据えたのではないかと推測する。

田村麻呂もウソ、為信もウソ、ではねぷたの起源のホントは一体何なのか?

その答えは、「眠り流し」という日本に古来から存在した習慣にある。

詳細は次回で。

参考文献 藤田本太郎氏著作『ねぶたの歴史』