さくらの花が散り、少しずつ暖かさが暑さへと変わっていくこの季節。

津軽を賑やかすねぷた馬鹿たちの血も、ざわりざわりと騒ぎ始める。

道を埋め尽くしたねぷたの色艶やかさが、空にまで映っていくような、

日常とはかけ離れた七日間を思い浮かべると、ねぷた囃子のリズムを刻むかのように、心が躍りだす。

私もそんな津軽気質の人間だ。

長く厳しい津軽の冬を越し、春を迎えた喜び、そこから短い夏に向け急激に高められ、昇華していく想い。

そんな津軽人の気質は、厳しくも美しい津軽平野の四季に導かれたものであろう。

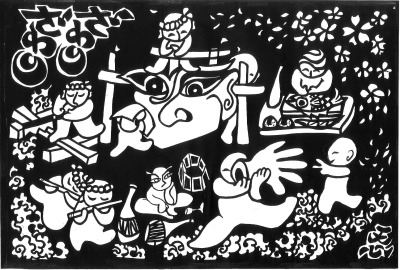

さて、そんな津軽の風土がつくり出してきた“ねぷた”とは、

どんな起源や歴史を持ち、どのような役割を果たしてきたのか。

また、今の時代に、どのような役割を果たすべきか。

私にとってのねぷたとは「居場所」だった。

夏の間だけ、空き地に出来上がるねぷた小屋は、多くの大人たちが集まり、

ませた子どもだった私はその中にいるだけで少し大人になれた気がした。

今思い起こせば、手伝いをするどころか、いつも遊びまくり、邪魔ばかりしていた。

そんな私を大人たちは、怒るわけでもなくかまってくれた。・・・それが嬉しかった。

中学校に上がる頃から、少しずつねぷたの作業を教わるようになった。

一つずつ、できる作業が増えていく。 ・・・それがまた嬉しかった。

高校を卒業する頃には、一通りの作業ができるようになっていた。

それを年下の子たちに教える立場になったとき、私はねぷたの役割に気づいた。

ねぷたは、大人から子どもまでの広い世代が同居する地域のコミュニティという役割を果たしているのだ。

家庭や学校、会社のどれよりも幅広い世代が多彩に集まり、

ねぷたの時間と空間を共有することで、人と人の結びつきが生まれる。

それが何事にも変えがたい大切なものであることに気づくことが出来た私は、

ねぷたの行く末が気になり始めた。 ・・・より良い形で残したい。

そのために、まずは過去に学ぶ必要があると、私は感じている。

■ 続きはこちらをクリック ・・・ 第2回 「ねぷた」と「ねぶた」